规划馆多功能一体化设计:4大服务模块解读

城市发展进程中,规划馆不再是单纯展示城市规划成果的“静态展厅”,而是逐渐演变为集公共服务、学术交流、文化传播、智慧管理于一体的“城市公共空间综合体”。多功能一体化设计作为规划馆转型的核心方向,通过系统化的模块划分与协同运作,实现了空间价值的最大化。其中,公众服务模块、学术研究模块、文化展示模块、智慧管理模块四大核心板块,共同构建起规划馆服务城市、连接公众的立体网络,成为推动城市规划公众参与、学术创新与文化传承的重要载体。

一、公众服务模块:打造“可参与、可互动”的城市服务窗口

公众服务模块是规划馆连接市民的“第一触点”,其设计核心在于打破传统展馆的“单向输出”模式,通过多元化服务场景满足不同群体的需求,让城市规划从“专业领域”走向“公众生活”。该模块通常涵盖三大功能分区:

规划咨询与办事区:整合城市规划审批咨询、建设项目公示查询、民生规划意见征集等服务,设置“一站式”服务台与自助查询终端。例如,部分规划馆引入“规划师驻场”机制,每周安排专业规划师现场解答市民关于小区规划、交通配套、公共设施建设等疑问,同时通过线上平台同步开放意见征集通道,让市民的建议直接融入规划修订流程。

互动体验区:借助VR、AR、数字沙盘等技术,打造沉浸式规划体验场景。市民可通过VR设备“提前体验”未来地铁线路的运行路线、新城区的生活场景,或在数字沙盘中自主调整城市用地规划方案,直观感受不同规划选择对城市发展的影响。这种“体验式参与”不仅降低了规划知识的理解门槛,更激发了公众对城市规划的关注与热情。

便民配套区:结合市民参观需求,设置母婴室、无障碍通道、城市书房、休闲茶座等配套设施,部分规划馆还与周边公共交通系统联动,提供公交卡办理、交通线路查询等延伸服务,让规划馆成为兼具“功能性”与“舒适性”的城市公共空间。

二、学术研究模块:构建“产学研用”协同的规划创新平台

规划馆作为城市规划成果的展示与储存载体,拥有丰富的城市空间数据、规划案例资源,而学术研究模块的设计则进一步激活了这些资源的价值,使其成为连接高校、科研机构、规划设计院的“学术交流枢纽”。该模块的核心功能包括:

规划文献与数据中心:系统收集城市不同时期的规划图纸、遥感影像、人口经济数据、历史地理资料等,建立标准化的数据库与检索系统,向高校师生、科研人员、规划从业者开放查阅权限。例如,上海城市规划展示馆的“规划数据实验室”,不仅储存了近百年的上海城市规划资料,还实时更新城市交通流量、空气质量等动态数据,为学术研究提供了“活态”的数据支撑。

学术交流与成果转化平台:定期举办规划学术论坛、专题研讨会、设计工作坊等活动,邀请国内外规划领域的专家学者、从业者共同探讨城市发展中的热点问题,如“高密度城市的绿色空间规划”“老旧小区更新改造的路径”等。同时,搭建“产学研用”对接平台,推动高校的规划研究成果与地方政府的实际需求相结合,例如将高校研发的“城市智慧交通模拟系统”应用于地方交通规划实践,实现学术成果的落地转化。

专业培训与科普教育区:针对规划从业者开设专业技能培训课程,如“GIS空间分析技术”“规划方案可视化设计”等;面向中小学生开展规划科普教育活动,通过“小小规划师”工作坊、规划主题研学等形式,培养青少年对城市规划的认知与兴趣,为规划领域储备潜在人才。

三、文化展示模块:挖掘“城市记忆”,传承规划文化

城市规划不仅是对空间的布局,更是对城市文化与历史记忆的延续。文化展示模块的设计旨在跳出“单纯展示规划成果”的框架,通过挖掘城市规划背后的文化内涵,让规划馆成为“城市文化传承的载体”。其主要呈现方式包括:

城市历史与规划脉络展:以时间为线索,通过实物展品(如老地图、旧建筑构件)、多媒体影像(如城市发展纪录片)、场景复原(如老城区街道场景)等形式,展示城市从过去到现在的规划演变过程,让观众理解城市规划如何顺应历史发展、回应文化需求。例如,北京城市规划展览馆的“北京湾”展区,通过大型场景模型与光影效果,还原了北京从“蓟城”到“现代都市”的规划演变,同时突出了“中轴线”这一贯穿北京规划的文化核心,让观众感受到规划对城市文化基因的传承。

规划文化与设计美学展:聚焦规划领域的设计文化,展示优秀的规划方案设计图、建筑设计模型、城市景观设计作品等,解读规划设计中的美学理念与人文关怀。例如,举办“中国传统城市规划智慧展”,展示明清北京城“天人合一”的规划思想,对比现代城市规划中的“海绵城市”“低碳城市”理念,让观众理解规划文化的传承与创新。

地方特色与民俗文化融合展:结合城市的地方特色,将民俗文化、地域建筑风格与规划展示相结合。例如,苏州城市规划展示馆的“水乡规划与民俗文化展”,不仅展示了苏州“小桥流水人家”的城市空间格局规划,还通过昆曲表演、苏绣技艺展示等民俗活动,让观众感受到规划与地方文化的深度融合,理解“水乡城市”规划背后的文化逻辑。

四、智慧管理模块:以“科技赋能”提升运营与服务效率

在数字化时代,智慧管理模块是规划馆多功能一体化设计的“中枢神经”,通过物联网、大数据、人工智能等技术,实现对展馆运营、服务流程、资源管理的智能化升级,为其他三大模块的高效运转提供支撑。其核心功能体现在三个方面:

展馆智能运营管理:通过物联网设备实时监测展馆内的人流密度、空气质量、设备运行状态等数据,例如在观众集中的展区自动调节空调温度与灯光亮度,在设备出现故障时自动发送预警信息;借助AI算法优化展馆的参观路线,通过手机APP向观众推送个性化的参观建议,避免热门展区过度拥挤,提升参观体验。

服务流程智能化升级:实现线上预约、智能导览、线上咨询等服务的数字化。观众可通过规划馆官方小程序预约参观、报名活动,在参观过程中通过AR导览眼镜获取展品的详细介绍;公众提交的规划意见与咨询需求,可通过智能客服系统进行初步解答,复杂问题自动转接至专业工作人员,提高服务响应效率。

资源智能化调度与共享:建立规划馆的“智慧资源平台”,对展馆的会议室、展厅、设备、数据资源等进行统一调度与管理。例如,高校申请使用学术交流会议室时,可通过平台实时查询空闲时段并在线预约;规划设计院需要调取某区域的历史规划数据时,可通过平台提交申请,经审核后在线获取,实现资源的高效共享与利用。

结语:四大模块协同,重塑规划馆的城市价值

规划馆的多功能一体化设计,并非四大服务模块的简单叠加,而是通过各模块的协同联动,构建起“服务公众、支撑学术、传承文化、智慧运营”的综合体系。公众服务模块让规划馆贴近市民生活,学术研究模块为城市规划提供创新动力,文化展示模块让规划承载城市记忆,智慧管理模块则为这一切提供高效的技术支撑。

-

2025-09-09深入践行“人工智能+”行动,凡拓数创AI 3D助力共建未来智能社会凡拓资讯

-

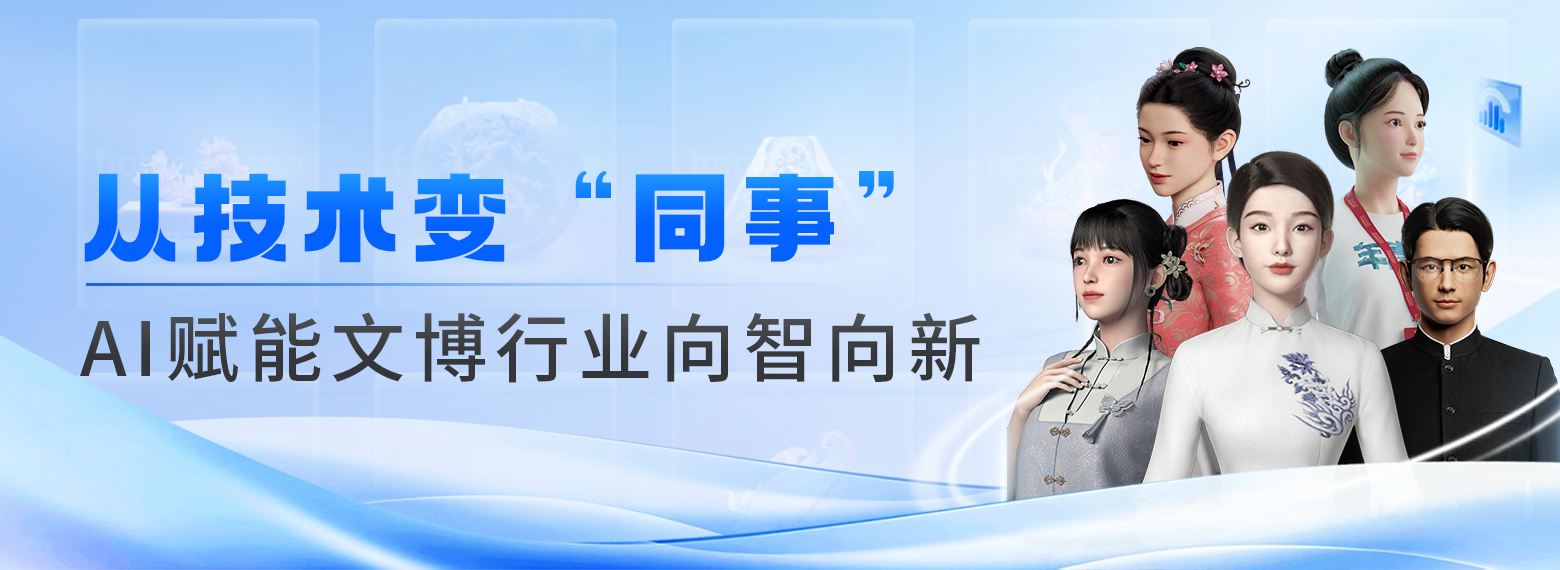

2025-08-29“京慧”C位亮相新华社:凡拓数创AI 3D助力文博行业数智化跃升凡拓资讯

-

2025-08-28观妙入真:弄潮“人工智能+”!以AI 3D传承永乐宫700年历史凡拓资讯

-

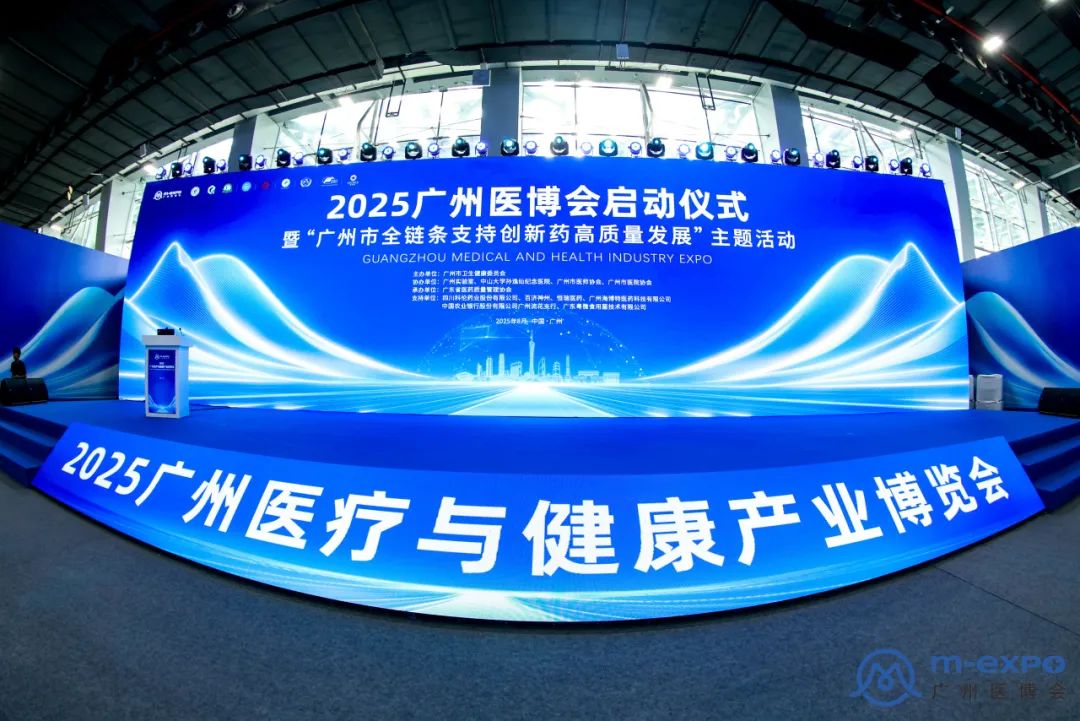

2025-08-28凡拓数创“AI 3D+医疗”解决方案亮相,助力生物医药产业向“高”向“新”发力!| 广州医博会凡拓资讯

-

2025-08-21实力出圈!凡拓连获5大殊荣、5项行业认证,领跑AI 3D空间智能!凡拓资讯

-

2025-08-21凡拓数创邀您共赴广州医博会!AI数智化解决方案赋能医药产业与智慧医院升级凡拓资讯

-

2025-08-18全球最大华文书展南国书香节今日开幕!凡拓数创AI 3D数智活化岭南文物惊艳亮相凡拓资讯

-

2025-08-12首版次!凡拓数创标杆项目斩获多项荣誉凡拓资讯

-

2025-08-11拥抱未来之城,大湾区首个“元宇宙城市”展厅赋能数字经济产业新高地精品项目

-

2025-07-31凡拓数创亮相2025世界智能汽车大会,AI 3D数字孪生驱动车路云一体化新生态!凡拓资讯

-

2025-07-11创见未来生活,在全球首座数字文明科技馆“智享出行”!| 深圳科学技术馆精品项目

-

2025-07-03大阪世博会 | 独家荣耀!凡拓数创AI 3D数智点亮世博会中国馆广东周凡拓资讯

-

2025-06-28GMV破5500万引起全网热议?!“扎根”千行百业的数字人如何完成价值跃迁?凡拓资讯

-

2025-06-12韶州历史文化博物馆展览启幕! 数智对话千年文明,沉浸体验韶州文化精品项目

-

2025-05-22人气爆棚!在深圳文博会凡拓数创展位开启AI 3D沉浸式文化之旅公司动态

-

2025-05-18凡拓数创文博标杆项目连获两项大奖 | 5·18国际博物馆日凡拓资讯

-

2025-05-13凡拓数创“首都博物馆高精度AI智慧导览系统”入选标杆案例!打造“走心又走新”体验公司动态

-

2025-04-17全国首个零碳示范区诞生!凡拓助力打造博鳌亚洲论坛年会亮点新场景精品项目

-

2025-03-28多模态AI加持,凡拓「AI生产力」全面升级,开启AI效率革命!凡拓资讯

-

2024-12-24一等奖!凡拓数创数智科技成果荣获多项大奖公司动态