数字化展厅如何通过观众行为优化展陈内容

数字化技术重塑展览形态下,展厅早已不是“内容单向输出”的空间,而是“观众与内容互动共生”的场域。相较于传统展厅,数字化展厅的核心优势在于能够精准捕捉观众行为轨迹,从这些真实的行为数据中挖掘需求偏好,进而反哺展陈内容的优化——让展陈不再是“设计者自认为重要”的内容堆砌,而是“观众真正愿意看、看得懂、记得住”的价值传递。这种以观众行为为核心的优化逻辑是从展厅日常运营中的真实行为场景出发,找到内容与观众之间的“共鸣点”。

一、捕捉行为:从“被动观看”到“主动互动”的行为数据维度

数字化展厅中,观众的行为不再局限于“走过、看过”,更多体现在与数字设备的互动、停留时长的差异、路径选择的偏好上。这些行为数据并非冰冷的数字,而是观众需求的“无声表达”,主要可从三个维度收集:

停留与专注度行为:通过展厅内的智能感应设备,记录观众在不同展区、不同展品前的停留时长——若某一数字化展品(如一段城市发展纪录片、一个互动规划沙盘)前的平均停留时长远超其他展品,说明该内容更能吸引观众注意力;反之,若某展区观众停留时间普遍不足30秒,甚至直接绕行,则可能意味着内容晦涩、形式单调,或是位置布局不合理。此外,观众在互动设备前的操作频率也值得关注:比如在“规划方案投票”互动屏前,若多数观众愿意点击选择并提交意见,说明这类“参与式内容”更易激发观众兴趣;而若某互动装置始终无人触碰,或许是操作流程复杂,或是内容与观众关联度低。

路径与探索行为:数字化展厅的智能导览系统可记录观众的行走路径——是按照预设的参观动线有序浏览,还是频繁折返某一展区,或是在某两个展区之间反复穿梭?这些路径选择背后,藏着观众的兴趣倾向:若多数观众跳过“行业技术解析”展区,却反复前往“民生服务规划”展区,说明贴近生活的内容更受关注;若观众普遍在展厅中部区域出现“路径犹豫”(停留徘徊、反复查看导览图),则可能是该区域的内容分区模糊,或是导览指引不清晰,导致观众难以找到感兴趣的内容。

反馈与分享行为:除了被动捕捉的行为,观众主动反馈的行为更具参考价值。比如展厅出口处的电子意见屏上,观众是否愿意留下对某一展品的评价,评价中高频提及的“喜欢”或“不理解”的内容关键词;再比如观众是否会用手机拍摄某一数字化展品(如动态规划地图、沉浸式影像),并分享至社交平台——这些主动反馈与分享行为,直接指向内容的“传播价值”,即哪些内容不仅能让观众现场感兴趣,还愿意转化为“社交话题”,形成展厅外的二次传播。

二、解读行为:从“数据现象”到“需求洞察”的转化逻辑

收集观众行为数据后,核心在于避免“就数据论数据”,而是透过行为现象解读背后的需求——为什么观众会这样做?他们期待看到什么样的内容?这种解读无需依赖复杂的算法模型,而是基于日常观察与常识逻辑,找到行为与需求之间的关联。

从“停留时长差异”看内容的“易懂性”与“关联性”:若某一关于“城市地下管廊规划”的数字化展区,观众停留时间短且互动率低,并非一定是内容不重要,而是可能存在“专业门槛过高”的问题——满屏的技术参数、复杂的工程图纸,让非专业背景的观众难以理解。此时需思考:观众来到展厅,是想了解“管廊的技术细节”,还是想知道“管廊建设后对自己生活的影响”(如减少路面开挖、提升供水供电稳定性)?显然,后者与观众的关联度更高,也是他们真正关心的内容。

从“路径选择偏好”看内容的“场景化”与“层次感”:若观众普遍跳过“历史规划文献”展区,却对“老城区更新对比”展区兴趣浓厚,说明“抽象的历史资料”远不如“具象的场景对比”有吸引力。比如同样是呈现城市规划的变迁,单纯陈列几十年前的规划图纸,观众可能难以产生共鸣;但通过数字技术将“老城区过去的街道场景”与“现在的更新后风貌”进行分屏对比,再配上居民的生活故事(如“以前这里是杂乱的棚户区,现在变成了有花园的社区”),就能让观众直观感受到规划的价值——这种“场景化+故事化”的内容,远比抽象的文献更易打动观众。

从“反馈分享行为”看内容的“参与感”与“情感共鸣”:若观众愿意主动分享某一“社区规划投票”互动装置的内容,往往是因为该内容让他们感受到“自己的意见被重视”——比如在互动屏上选择“希望社区增加老年活动中心”或“增设儿童游乐设施”,并看到实时更新的投票结果,这种“参与式体验”让观众从“旁观者”变成“参与者”,进而产生情感认同。反之,若某一数字化展品只是“单向播放视频”,没有任何互动环节,观众则很难产生分享欲——因为它缺乏“让观众成为内容一部分”的机会,也难以激发情感共鸣。

三、落地优化:从“需求洞察”到“内容调整”的实践方向

基于对观众行为的解读,展陈内容的优化无需大刀阔斧的改造,而是从“内容主题、呈现形式、动线设计”三个层面进行精细化调整,让内容更贴近观众需求。

优化内容主题:从“专业视角”转向“观众视角”:不再以“规划专业的逻辑”划分展区(如“技术标准区”“文献资料区”),而是以“观众关心的话题”重构内容——比如将“城市交通规划”展区,拆分为“上班路上不堵车的秘诀”“家门口的公交站会增加吗”“自行车道会更安全吗”等子主题,用观众熟悉的生活场景切入,再逐步引出规划逻辑。例如,在“上班路上不堵车的秘诀”板块,先通过互动提问“你每天上班堵的路段是哪里”,引发观众共鸣,再展示“该路段的交通流量分析”“未来的优化方案”(如增加过街天桥、优化信号灯时长),让观众明白“规划如何解决自己的通勤痛点”,而非被动接受抽象的交通规划理论。

调整呈现形式:从“技术堆砌”转向“体验适配”:数字化技术的运用不是“越复杂越好”,而是要适配观众的理解能力与体验需求。比如针对非专业观众,将复杂的“城市空间布局图”转化为“三维动态地图”,用不同颜色标注“居住区”“商业区”“公园”,并配上简洁的文字说明(如“这里未来会建一个大型公园,步行10分钟就能到达”);针对老年观众,减少需要复杂操作的互动设备,改用“触摸即播放”的简单交互方式,同时放大文字与画面,避免因视觉或操作障碍影响体验;针对青少年,增加“动手参与”的环节,如“拼搭自己心中的理想社区”数字积木,让他们在游戏中理解规划的基本逻辑。

重构动线设计:从“强制引导”转向“兴趣驱动”:不再设置“单向不可逆”的参观动线,而是根据观众的路径偏好,调整展区位置与导览指引。比如若多数观众愿意反复前往“民生服务规划”展区,可将该展区设置在展厅中部,周边辐射“教育配套”“医疗规划”等关联展区,形成“兴趣核心区”;若观众在某一区域频繁犹豫,可增加更清晰的导览标识(如地面投影箭头、语音导览提示),并在该区域设置“内容预告屏”,用一句话概括展区亮点(如“这里能看到你家附近未来的学校规划”),帮助观众快速判断是否感兴趣。同时,在动线中设置“灵活留白区”,根据观众行为反馈定期更换内容——比如某段时间观众对“老旧小区加装电梯”话题关注度高,就临时在留白区增加“加装电梯的规划案例”互动展项,让展陈内容始终与观众需求同频。

数字化展厅的展陈优化,本质上是“以观众为中心”理念的落地——不再是设计者主观决定“要展示什么”,而是通过观察观众“愿意看什么、如何看、想参与什么”,让内容主动适配观众需求。这种优化无需依赖虚假案例或复杂数据,而是从展厅日常运营中的真实行为出发,将每一次观众的停留、每一次互动、每一条反馈,都转化为内容迭代的“养分”。当展陈内容能够真正回应观众的疑问、满足观众的兴趣、激发观众的共鸣时,数字化展厅才能从“技术展示空间”,转变为“观众愿意来、愿意看、愿意分享”的价值空间,实现展陈内容与观众需求的双向奔赴。

-

2025-09-09深入践行“人工智能+”行动,凡拓数创AI 3D助力共建未来智能社会凡拓资讯

-

2025-08-29“京慧”C位亮相新华社:凡拓数创AI 3D助力文博行业数智化跃升凡拓资讯

-

2025-08-28观妙入真:弄潮“人工智能+”!以AI 3D传承永乐宫700年历史凡拓资讯

-

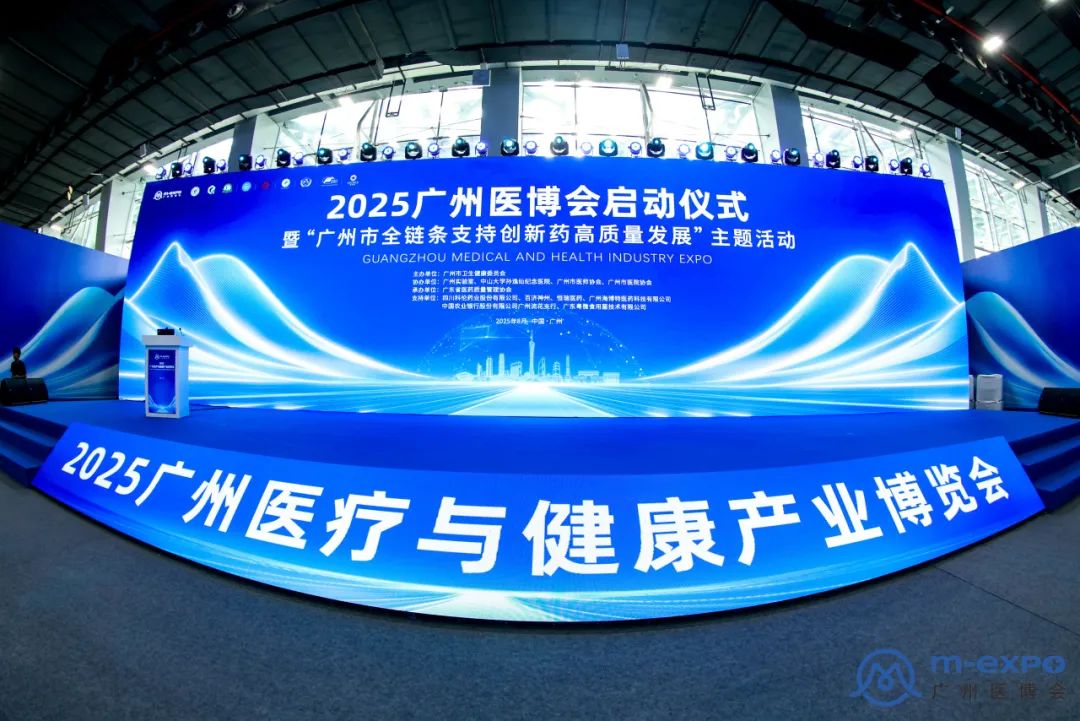

2025-08-28凡拓数创“AI 3D+医疗”解决方案亮相,助力生物医药产业向“高”向“新”发力!| 广州医博会凡拓资讯

-

2025-08-21实力出圈!凡拓连获5大殊荣、5项行业认证,领跑AI 3D空间智能!凡拓资讯

-

2025-08-21凡拓数创邀您共赴广州医博会!AI数智化解决方案赋能医药产业与智慧医院升级凡拓资讯

-

2025-08-18全球最大华文书展南国书香节今日开幕!凡拓数创AI 3D数智活化岭南文物惊艳亮相凡拓资讯

-

2025-08-12首版次!凡拓数创标杆项目斩获多项荣誉凡拓资讯

-

2025-08-11拥抱未来之城,大湾区首个“元宇宙城市”展厅赋能数字经济产业新高地精品项目

-

2025-07-31凡拓数创亮相2025世界智能汽车大会,AI 3D数字孪生驱动车路云一体化新生态!凡拓资讯

-

2025-07-11创见未来生活,在全球首座数字文明科技馆“智享出行”!| 深圳科学技术馆精品项目

-

2025-07-03大阪世博会 | 独家荣耀!凡拓数创AI 3D数智点亮世博会中国馆广东周凡拓资讯

-

2025-06-28GMV破5500万引起全网热议?!“扎根”千行百业的数字人如何完成价值跃迁?凡拓资讯

-

2025-06-12韶州历史文化博物馆展览启幕! 数智对话千年文明,沉浸体验韶州文化精品项目

-

2025-05-22人气爆棚!在深圳文博会凡拓数创展位开启AI 3D沉浸式文化之旅公司动态

-

2025-05-18凡拓数创文博标杆项目连获两项大奖 | 5·18国际博物馆日凡拓资讯

-

2025-05-13凡拓数创“首都博物馆高精度AI智慧导览系统”入选标杆案例!打造“走心又走新”体验公司动态

-

2025-04-17全国首个零碳示范区诞生!凡拓助力打造博鳌亚洲论坛年会亮点新场景精品项目

-

2025-03-28多模态AI加持,凡拓「AI生产力」全面升级,开启AI效率革命!凡拓资讯

-

2024-12-24一等奖!凡拓数创数智科技成果荣获多项大奖公司动态